📌 ちょっと気になる話題から

2025年6月から始まった「定額減税」。所得税3万円+住民税1万円が控除される形で、対象者は「合計最大4万円」の減税を受けられるとされています。

でも──SNSやコメント欄では、

「なんか…全然実感ないんだけど?」

「うちは対象外。税金だけ払って損した気分」

支援のはずなのに、素直に喜べない。そんなモヤモヤの正体は何なのでしょうか? この記事では、実際のYouTubeやYahoo!コメントから読み取れる“リアルな声”をもとに、 定額減税の裏にある「違和感」と「本当に求めている支援の形」を一緒に考えていきます。

🔍 定額減税とは?(ざっくり解説)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 所得税 | 1人あたり3万円(6月給与から控除) |

| 住民税 | 1人あたり1万円(7月〜翌年5月に分割) |

| 対象者 | 年収1,805万円以下の課税者とその扶養親族 |

| 方法 | 給与・年金などから自動減税(申請不要) |

💡 給付金と違い、手元にお金が「入る」わけではなく、「取られない」だけです。

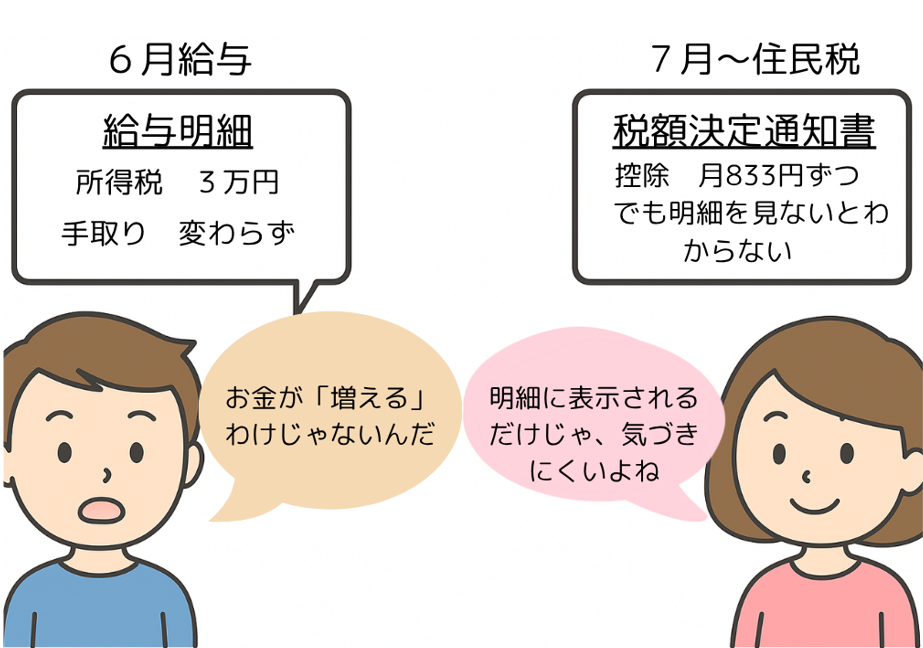

さらに、住民税の減税は6月分の明細には反映されないため、「減った実感がない」と感じる人も多くなっています。

この制度について、政府は「すべての納税者への公平な支援」としています。

とはいえ、現場ではその実感が乏しく、「恩恵を受けた感覚がない」という声が多いのも事実です。

(出典:国税庁「令和6年分所得税の定額減税」、NHK解説アーカイブ「定額減税の仕組みと課題」、東京新聞「定額減税、分かりづらさに不満噴出」)

❓ 実感ゼロ?「なんで?」の声が止まらない理由

実際に給与明細を見ると、たとえば「月収30万円・扶養1人」の場合、6月の所得税が約3万円控除されて0円に。住民税も翌月以降に月々833円ずつ減税されることになります。

しかし、このような控除は“手取りの増加”として感じにくく、「あれ、何が変わったの?」と戸惑うのが現実です。

「明細見ても、手取りが増えてる気がしない…」

→ 控除される項目は増えても、実際の手取りが増えるわけではありません。給与明細の見方を知らないと、「どこが減税されたの?」と混乱しがちです。

「非課税世帯は現金給付、課税世帯は控除…納得できる?」

→ 同じように生活が厳しいのに、「見える支援」があるかどうかで納得感が変わります。

「去年も年末調整で相殺されたし…」

→ 減税されても、年末調整や保険料の調整で“結局トントン”という印象に。

🧩 他にもある、“気づかれない支援”の壁

🏢 企業:計算システム改修で現場が混乱

企業側も定額減税の導入に伴い、給与システムの調整や社員への通知対応に追われました。給与明細の記載も企業によって異なるため、「説明不足」や「通知だけ」で終わってしまうケースも少なくありません。

👴 高齢者:年金からの減税は分かりにくい

年金受給者の中には、「どこがどう減税されたのか分からなかった」という声も。年金支給明細に反映されていても、変化がわずかすぎて気づきにくいのです。

👨👩👧 子育て世帯:「給付の方がありがたかった」

教育費や生活費の出費がかさむ中、「減税より給付金の方が助かった」という声も多数ありました。特に非課税世帯の給付金との差に不公平を感じた家庭も多く見られます。

⚖️ 公平なのに“不公平に見える”?

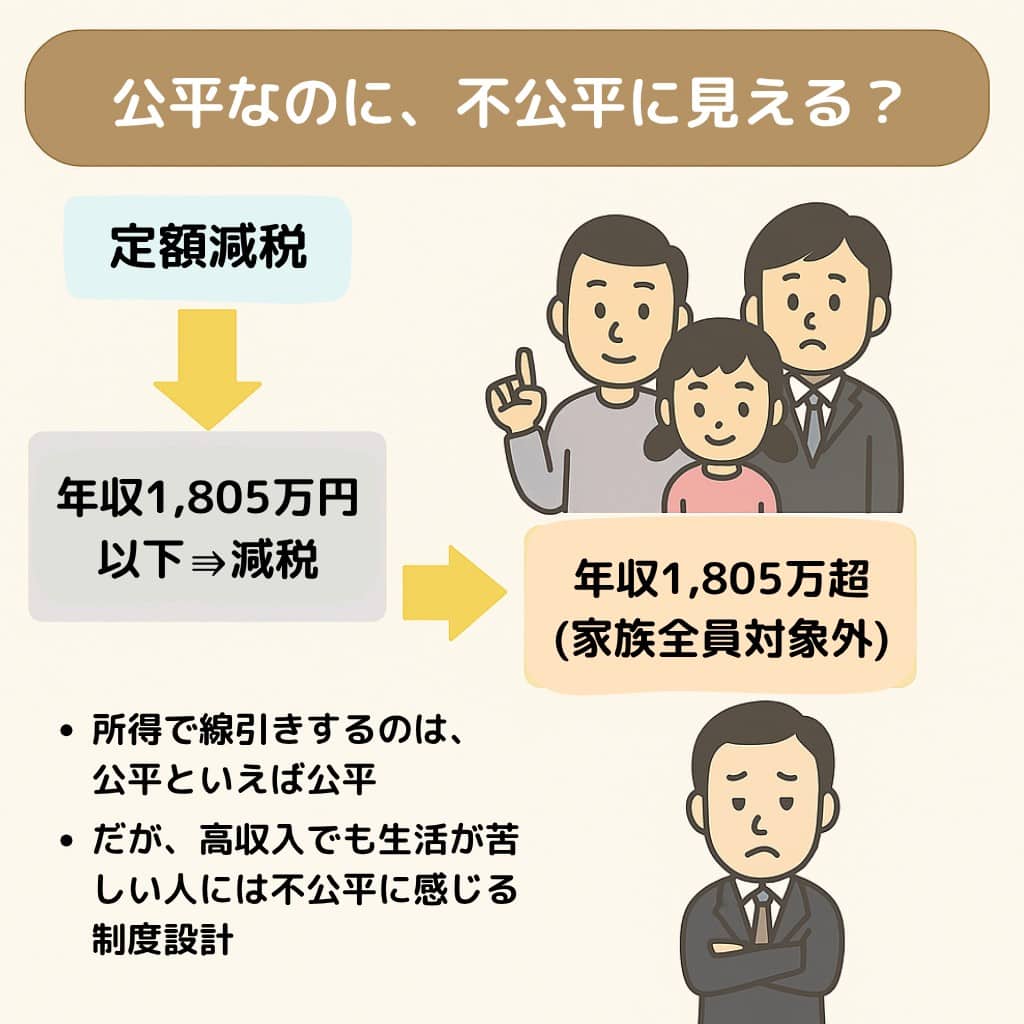

定額減税は「課税者への支援」として公平に設計されているように見えますが──

- 年収1,805万円を1円でも超えると“家族全員対象外”になる

- 子育て世帯や中間層の負担が大きいのに、支援実感が得られない

→ 「制度の理念」は正しくても、線引きによって“不公平感”が生まれてしまう仕組みに。

💬 SNS・コメント欄からのリアルな声

下記は、主に次のような立場の人々から出てきた意見です。

- 👨👩👧 子育て中の中間層世帯:「収入はあるけど支出も多い。減税より給付金の方が助かる」

- 👴 高齢者(年金生活):「明細がわかりづらい。減税されたことに気づかない」

- 🧑💼 正社員・納税者層:「納税してるのに対象外。線引きが厳しすぎて納得できない」

「減税って言われても何も感じない。むしろ損してる気分」

「住民税の減税なんて7月からって…今苦しいのに間に合わない」

「給与明細に書いてあったけど、手取りが増えた実感はゼロ」

「うちは収入があるから対象外。でも育児の出費はみんな同じなのに…」

「住民税非課税だから給付金はもらえた。でも減税された人とは逆に感じる」

このような声を拾えば拾うほど、「制度より感情」「理屈より納得感」が重要だと感じます。

🙋♀️ じゃあ、みんなは何を求めているの?

コメントを丁寧に読み解いてみると、こんな“本音”が見えてきました。

✅「ちゃんと説明してほしい」

「知らないうちに“減税されてた”って…納得できない」

何かしてくれたのかもしれない。でも、それが見えないなら「無い」のと同じ。そんな声が多くありました。

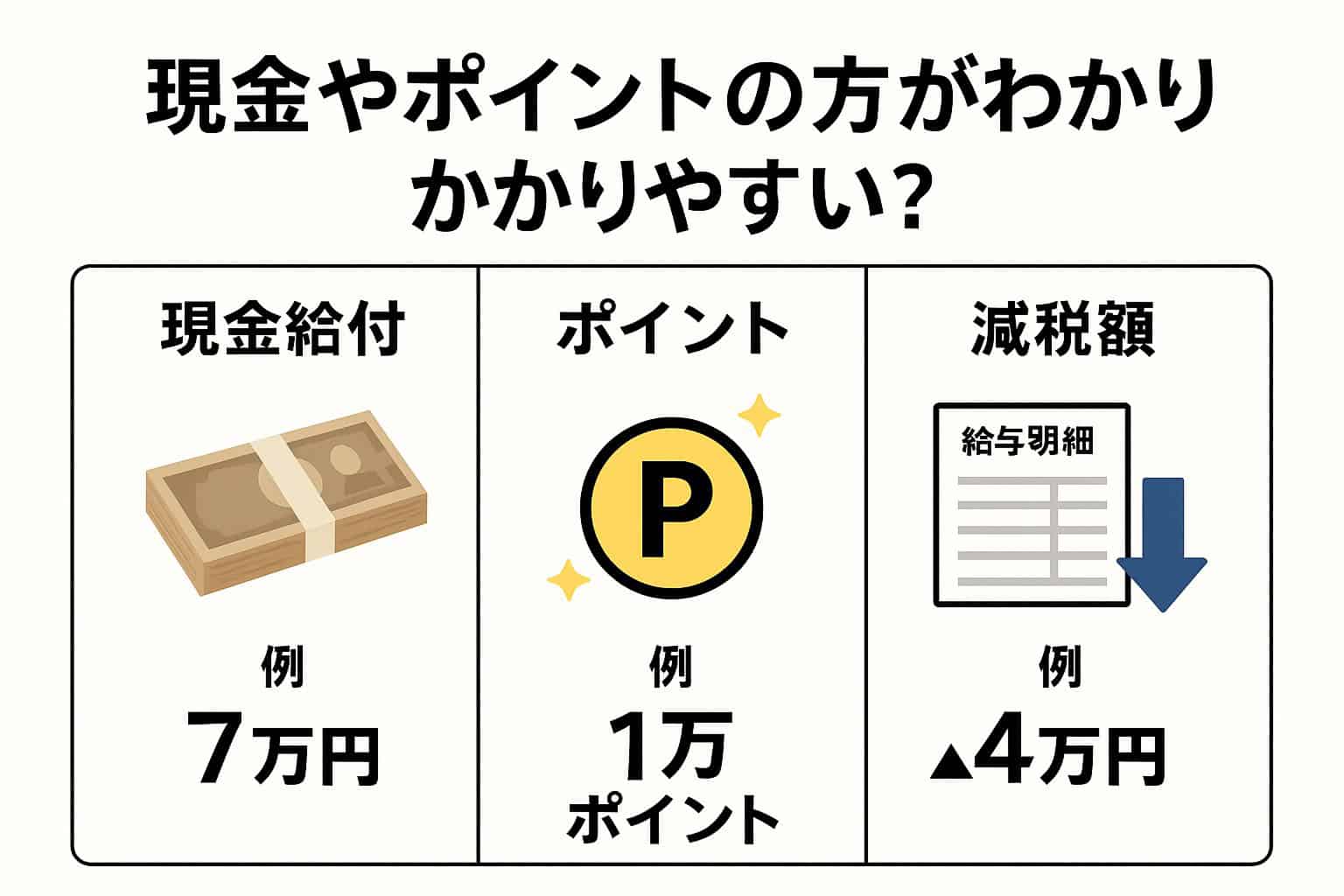

✅「見える形で助けてほしい」

「数字じゃなくて、現金やポイントの方がありがたい」

お金に困ってるとき、1万円の減税より1万円の現金の方が助かる。その実感って、きっとみんな同じです。

✅「頑張ってる人が損しない社会にして」

「正社員で働いて税金も納めてるのに“対象外”とか、なんか理不尽」

ルール通りにやっている人ほど報われてほしい。それは単なるわがままじゃなく、社会への“願い”なんですよね。

👀 支援って、本当に届いてる?──筆者のつぶやき

本来、定額減税は“まじめに働く人・子育てする家庭”を支えるはずの制度です。

けれど、

- 実感しづらい

- 線引きがあいまいに見える

- 十分に説明されていない

この3つが重なることで、「何のための制度なのか分からない」と感じる人が増えてしまったのかもしれません。

支援は、“気持ちに届いてこそ”意味がある。

そんな当たり前のことを、もう一度見直す時期に来ているのではないでしょうか。

🤔 結局どう思う?

「今回の定額減税、正直どう受け止めたらいいんだろう?」──そんな問いを抱いたのが正直なところです。

制度としては「課税者への公平な支援」という設計。けれど、実際には「もらえたのに何も変わらない」「対象外で逆に損した気分」といった声が多く見られました。

減税という“取られない支援”は、実際にお金をもらう給付金と違って、「ありがたさ」や「実感」が伴いにくいのかもしれません。制度の良し悪しよりも、「支援が伝わるかどうか」が、こうした反応の分かれ道になっているように思います。

もちろん、「もっと大きな減税が必要」との意見もあります。ただ、今の暮らしに直結するかというと、そこはまだ漠然としていて。実際に手取りが大きく増えたわけでもない中で、実感しにくいのも無理はありません。

だからこそ、制度の意図や効果だけでなく、「それがどう受け止められるか」まで含めて設計されるべきなのかもしれません。

支援って、仕組みよりも“届き方”が大事。

あなたはどう感じましたか?

小さな違和感でも、誰かが声にすることで、見直されることがあるかもしれません。

📚 出典・参考資料

- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税」

- NHK解説アーカイブ「定額減税の仕組みと課題」– 東京新聞「定額減税、分かりづらさに不満噴出」

- LIMO「定額減税ってなに?」

- YouTube『マネタイズチャンネル』

📚 あわせて読みたい記事

👉 【米価高騰】政府の備蓄米が話題!子育て家庭が注目する3つの理由

見えにくいけど“ありがたい支援”とは何か?備蓄米制度と家庭目線の食支援を考察。

👉 子育て支援と時短勤務支援|2025年版まとめ

共働き家庭・シングル世帯が見落としがちな支援制度を一覧で紹介。

👉 「子どもの“6月症候群”って?家庭でできる心のケアと気づき方」

見えにくい“心の不調”にも届く支援とは?家庭でできる寄り添いとサポートを解説。

コメント