ちょっと気になる話題から

昨年の初夏、昼寝中の息子の足に赤く腫れたような噛まれ跡を見つけ、「えっ、これマダニ!?」と驚いた出来事がありました。どこで噛まれたのかはまったく分からず、家族で大慌て。すぐにシャワーを浴びさせ、服を洗い、皮膚チェックを徹底しました。幸い大事には至らなかったものの、それ以来、赤いポツンができるたびに「もしかして…?」と警戒しています。

春の陽気に誘われて、子どもと一緒に公園や自然の中へ出かけることも多い時期。でも最近、話題になっているのが「マダニ被害」。ニュースでは“マダニ感染症が増加中”と報じられ、不安になる家庭も多いのではないでしょうか。

実際、マダニは室内ではなく、草むらや林などに生息しており、外遊びやペットの散歩を通じて人に寄生することがあります。

本記事では、「子ども」「家庭」「春夏」「虫対策」をキーワードに、実体験と最新情報をもとに、家庭でできる予防と対応をわかりやすくまとめました。

マダニとは?その危険性とは?

マダニは、野山や公園の草むらに潜む吸血性のダニ。動物や人に噛みついて長時間血を吸い、ウイルスを媒介することがあります。

中でも注意すべきは、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」という感染症です。厚生労働省の公式資料によると、2023年の国内発症者は88人。致死率は10%を超えるとの報告もあります。

SFTSは高熱・倦怠感・吐き気などの症状を引き起こし、重症化すれば命に関わるリスクも。

小さな子どもは草むらで遊んだり、地面に直接触れる機会が多く、大人よりもリスクが高いと言われています。特に気温15℃以上の春から秋は、マダニが活発になる季節。注意が必要です。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 活動状況 | ❄️ 休眠 | ❄️ 休眠 | 🌱 開始 | ✅ 活発 | 🔥 最盛期 | 🔥 最盛期 | 🔥 高活性 | ☀️ 活発 | 🍂 減少 | 🍂 減少 | ❄️ 休眠 | ❄️ 休眠 |

なぜ今、話題に?広がる子育て世帯の不安

これまでは西日本を中心に発症例が多かったSFTSですが、最近は東京都・埼玉県・千葉県など都市部でもマダニの生息が確認されています。

さらに、環境省の報告資料(PDF)では、ペット(特に犬)を介した家庭内感染リスクにも言及。散歩帰りのワンちゃんにマダニがついてきて、室内で人に移るケースもあるのです。

つまり、“どこにでもいる”可能性がある今、子育て家庭としても他人事ではありません。

わが家の虫対策はこうしています

👕 服装の工夫

外出時は、長袖・長ズボン・帽子を基本に。ズボンの裾を靴下に入れると、侵入を防げます。

明るい色の服を着せることで、マダニがついていないかのチェックもしやすくなります。

🧴 虫よけスプレーは“イカリジン”

肌への刺激が少ないイカリジン配合の虫よけスプレーを使っています。顔や手足にも安心して使え、服の上からでも効果が期待できます。

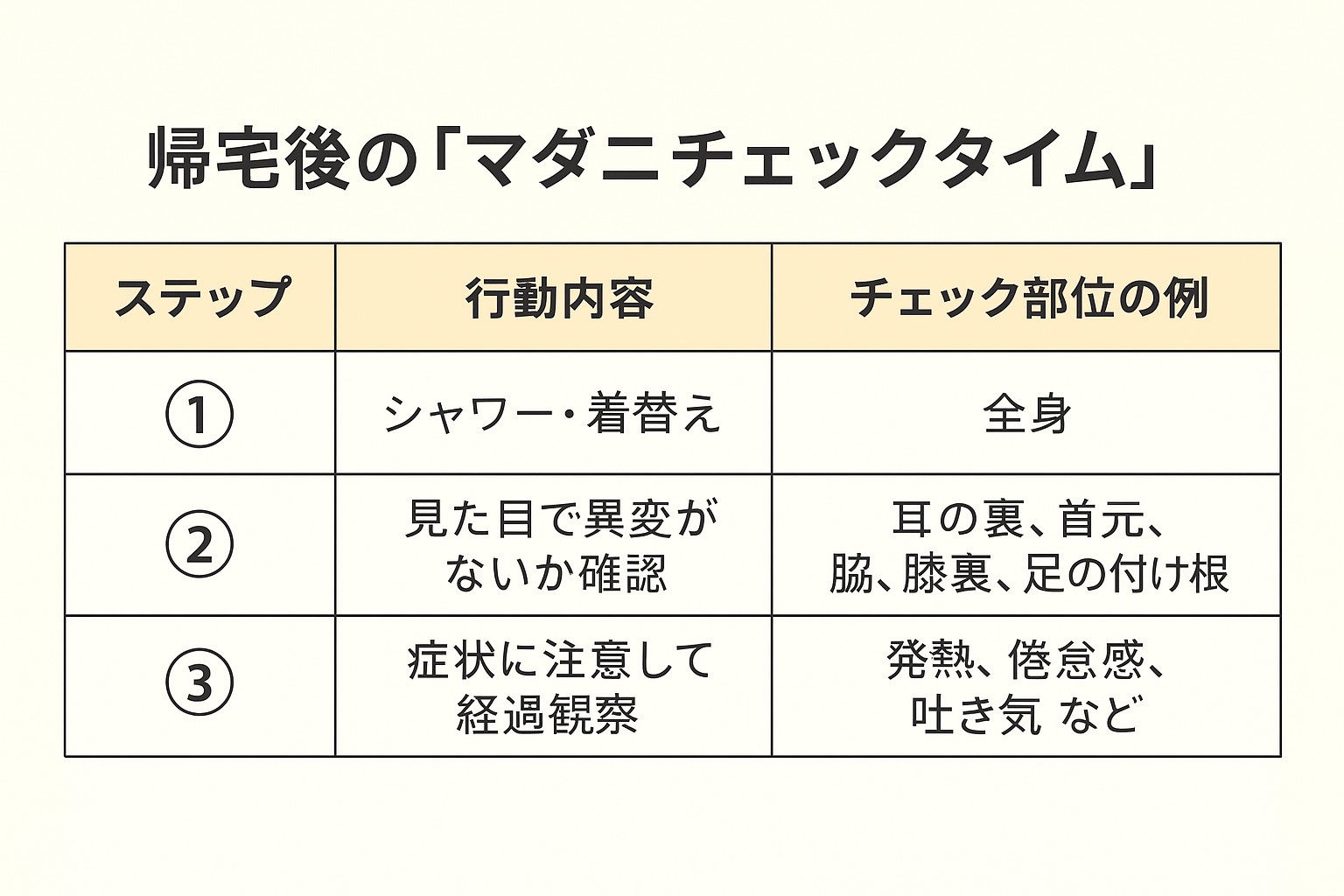

🛁 帰宅後の「マダニチェックタイム」

遊びから帰ったら、まず全身チェック。耳の裏、首、脇、膝裏、足の付け根などを中心に確認しています。

シャワーと着替えもセットにして「ただいま→チェック→お風呂」を習慣化しました。

マダニに噛まれたらどうする?焦らずに正しく対応を

| 状況 | NG行動(×) | OK対応(◎) |

|---|---|---|

| マダニに噛まれていた場合 | 素手で引っ張って取る | 無理に触らず、皮膚科など専門医へ相談 |

| 体調に異変が出た場合 | 放置する、様子見だけで済ませる | すぐに医療機関へ、SFTSの可能性を伝える |

万が一、噛まれていたら──やってはいけないのが「無理に引き抜く」こと。

マダニの口器が皮膚に残ってしまい、炎症や感染症の原因になります。

厚生労働省Q&Aでも、自己処理は避け、できるだけ早く皮膚科や医療機関を受診するよう推奨されています。

また、発熱や倦怠感、吐き気などが出たら、SFTSの疑いがあるため、速やかに医師へ相談を。

SNSの声にも注目

🗨️「子どもが噛まれていたなんて…もっと早く知っておけばよかった」

🗨️「庭先にもいると聞いてゾッとした」

🗨️「明るい服とイカリジンスプレー、効果ありです!」

SNSでも、「知らなかった」「対策しておけばよかった」という声が多く見られました。

世界ではどう?予防教育とワクチンの違い

ヨーロッパの一部、特にオーストリアやドイツなどでは、マダニ媒介脳炎(TBE)に対するワクチン接種が一般的で、子どもへの定期接種として制度化されています。

また、フィンランドでは小学校の保健授業の中で、外遊び前に虫よけスプレーを使うことや、長袖・長ズボンの服装選びといった「虫対策の習慣づけ」が自然と身についていく教育が行われています。

一方、日本では虫対策は“家庭任せ”になっていることが多く、学校教育としてはまだ一般的ではありません。

でも、親が少しでも知識を持っていれば、子どもに伝えていくことは十分可能です。身近な会話や日々の習慣の中で「虫から身を守る力」を育てていく──そんな姿勢が大切なのかもしれません。

結局どう思う?家庭でできる“ちょっとした一手間”

自然の中で遊ぶ時間は、子どもにとってかけがえのない宝物。でも、守れるリスクは事前に防いでおきたいのが親心ですよね。

正直、こうした“虫対策”って、あまり真剣に語られることもなければ、日常的に話題になることも少ないと思います。特にマダニなんて、名前は聞いたことあっても「ちょっと刺されたくらいでしょ?」と思っていた自分もいました。

でも今回調べてみて、重症化リスクがあり、死亡例まであるという現実を知って、正直ゾッとしました。

もちろん、必要以上に不安を煽るのは違う。でも「知っていたから防げた」ケースがあるなら、私たち親世代が“少しだけ意識しておく”ことには価値があるはずです。

マダニ対策は、大げさなことをしなくても「ほんのひと手間」でぐっと安心感が高まります。

日焼け止めを塗るように、虫よけスプレーをシュッとひと吹き。お風呂の前に「今日はどこ遊んだ?」って話しながらチェックしてみる。そんな小さな積み重ねが、きっと子どもたちの安心につながる──そう思っています。

「知っていたから、防げた」──今こそ、子どもの健康を守るための一歩を始めましょう。

出典・参考リンク

🌟関連記事|家庭の安心と子どもの健康を守る記事セレクション

📁 あわせて読みたい記事

🔹 子育て補助金と時短勤務支援 | 2025年版まとめ

子育てや働き方を支える支援制度をまとめて解説。

🔹 支援学習の実際と家族の気づき | 支援学習で気づいた家族の形

支援学習に通う子どもの成長と親の覚悟をつづる「家族の記録」としてまとめた内容。

🔹 子どもの“6月症候群”って? 家庭でできる心のケアと気づき方

家庭でできる子どものメンタルケアや環境作りのヒントをまとめた必要情報。

コメント